福島県の伝統野菜は、福島県が「主な伝統野菜」として公表している「ふくしまの伝統野菜」2品種、

「会津伝統野菜」5品種、「いわき伝統野菜」4品種の計11品種を紹介しますが、

この他にも「昔やさい」として各地域で伝承されている地野菜が数多くあります。

明治30年頃に栽培されたのが始まりと言われ葉稍部、葉身部ともに柔らかく、食味が優れると評価されている。阿久津地区の土壌は、粘土質が多く水害の影響を受けることもあり、8月頃に斜めに植え、少ない土量で軟白部を確保できる「曲がりネギ」にしている。

中通り北部を中心に栽培されるカブナの仲間。秋冬の桑園間作として栽培されてきたものを、昭和初期に当時の郡農会が「信夫菜」と命名。草姿、外観は小松菜、葉形はへら形で葉縁に細かい切れ込み、鋸歯が見られ、葉柄は小松菜に比べ細いが、やや厚みがある。

出典元:福島県在来希少作物データベース

主な栽培地域は会津地域一円。きんちゃく型の丸い形が特徴で、7月上旬から9月中旬に収穫期をむかえる。会津丸茄子の選び方のポイントは、表面が濃い紫色で、ツヤがあるものを選ぶとよい。焼く・煮る・炒める・茹でるなど様々な料理にあう野菜。

主な栽培地域は会津若松市飯寺地区及び周辺。江戸時代から作られはじめた会津小菊南瓜は東北地方のかぼちゃの中で最も知られている。7月中旬から収穫期をむかえるが、皮が固く長期保存できるため、冬至かぼちゃ、味噌汁などにもよく使われる。

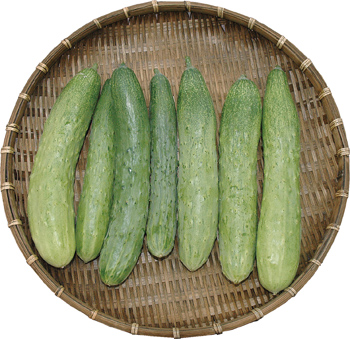

「余蒔」とは、前年の種を蒔くという意味。江戸時代から昭和20年代ごろまで栽培されていたが、収量が少ないため新種のきゅうりの登場により姿を消す。平成20年に福島県で栽培試験を行い復活。えぐみが無く、香りがしっかり、歯ざわりがなめらかで、種のまわりが甘いのが特徴。

喜多方市慶徳地区が発祥。淡路の泉州中高玉ねぎから母球を持ってきて、品種改良したもの。以来「慶徳玉葱」の名でつくられるようになった。特有の辛み、刺激成分の硫化アリル化合物を多く含み、加熱すると甘くなりビタミンB1の吸収を高め、疲労回復に役立つ。

会津坂下町立川地区で多くつくられていたことから「立川ごぼう」と呼ばれ、国内に残っている唯一のアザミ葉の品種。香りが高く、ス入りが少なく、肉質が柔らかで、食味が良いのが特徴。ごつごつせず、すらりと伸びているものを選ぶのがポイント。

出典元:会津伝統野菜を守る会

いわき市が誇る代表的な伝統野菜。昭和30年代、平下神谷赤沼地区でとっくりのような面白い形の山芋(自然薯)を目にしたことがきっかけとなり、改良を重ね、現在のとっくり芋が誕生。粘りの弱い長芋と粘りの強い自然薯との中間のほどよい粘りで、食べやすいのが特徴。

山玉地区で「おくいも」と呼ばれ栽培されているじゃがいも。一般的なじゃがいもより大きく、白質で、でんぷん質が多く煮崩れしないのが特徴。ねっとりとした食感も人気の一つで、昔は片栗粉の原料として使われていた。6月から7月頃に旬をむかえる。

じゅうねんは、エゴマの地域愛称名。白種と黒種があり、黒種の大久じゅうねんは、含油量が白種より2~3割ほど多く、油に加工されて必須脂肪酸のα-オレイン酸が豊富に含まれている。「じゅうねん味噌」や和え物(よごし)、「じゅうねん餅」などで食される。

上部は淡い緑色、下半部が白色で、円筒形の太く短い形が特徴。歯切れもよく、香り高いため、漬物やサラダなどの生食として好まれ、地元では炒め物やみそ汁の具として加熱して食す。塩水でしっとり漬ける「どぶ漬け」は保存食として地元の伝統食となっている。

出典元:いわき伝統野菜公式ガイドブック